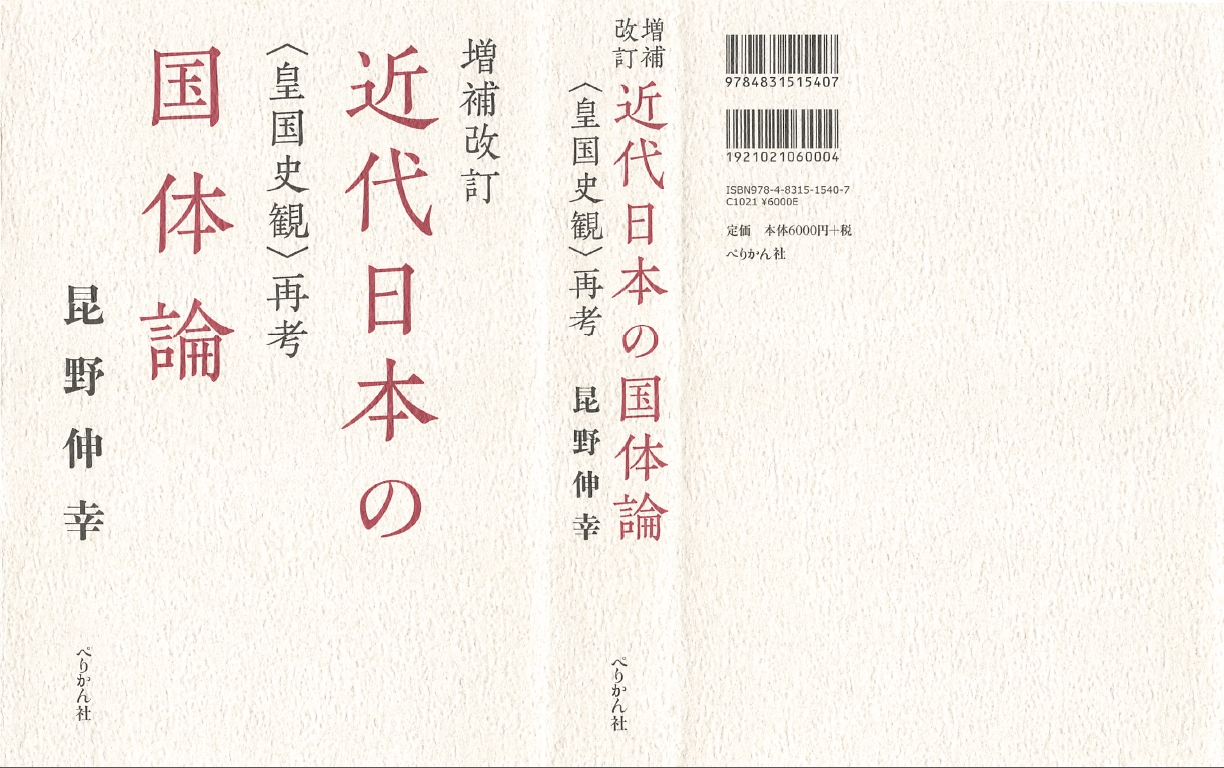

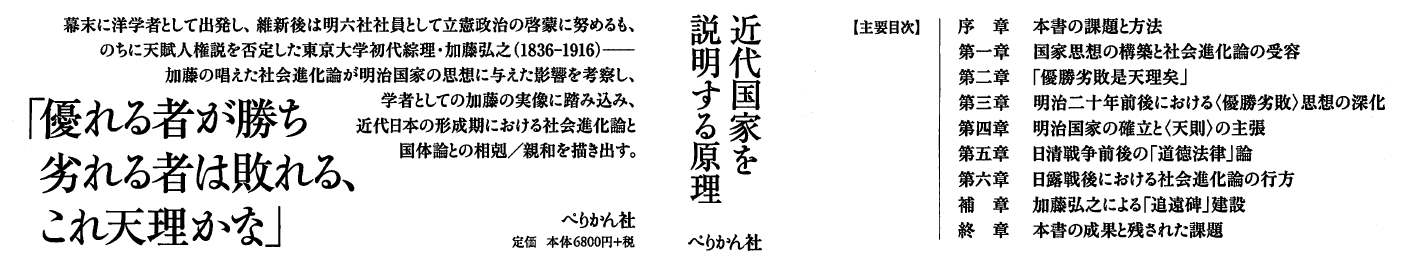

今日のお題:昆野伸幸氏より『増補改訂・近代日本の国体論:〈皇国史観〉再考』(ぺりかん社、2019年10月16日)をご恵贈賜る。

昆野伸幸氏より『増補改訂・近代日本の国体論:〈皇国史観〉再考』(ぺりかん社、2019年10月16日)をご恵贈賜る。誠に有難く存じます。

『増補改訂・近代日本の国体論:〈皇国史観〉再考』

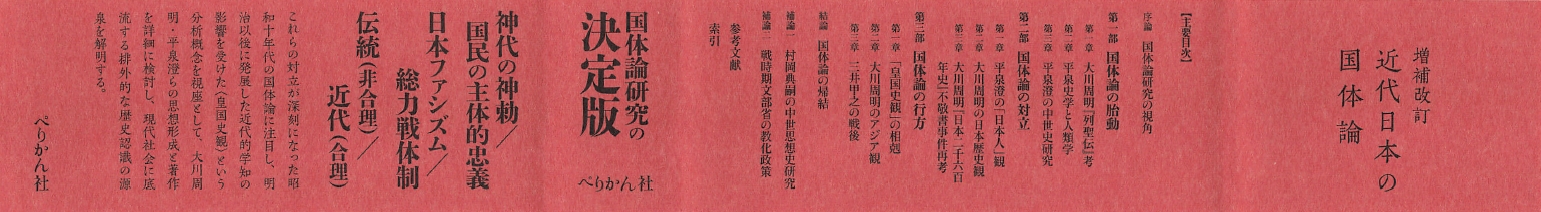

こちらは2007年公刊本を、増補改訂されたものになります。基本文献でありながら入手が困難になっているため、非常な高値で市場に出ておりましたが、これで適正な形で必要な方の手許に届くかと思うと、慶賀の至りでございます。

しかし、なんで「国体」なんてことばを作ったんだろうねぇと最近しばしば思うのですが、吉田松陰といわゆる「国体論争」(by 橋川文三)をやらかした山県太華が、

「国体と云ふこと、宋時の書などに往々之れあり、我が邦の書には未だ見当らず。水府に於て始めて云ひ出せしことか。」

と言ったのは、まさに卓見で、宋代(特に南宋)あたりの本によく出てきます。嗚呼、南宋ねぇ、まさに「内憂外患の交(こも)ごも至る」(『宋史』406巻、列伝166「杜範」)と言われる時代だけありますわな。

「尊王攘夷」といい、「国体」といい、水戸学と申しますのは、守旧のイメージが強い割に、新しいことばを作って人心を動員するのに、まことに長けていると言えます。

『増補改訂・近代日本の国体論:〈皇国史観〉再考』

こちらは2007年公刊本を、増補改訂されたものになります。基本文献でありながら入手が困難になっているため、非常な高値で市場に出ておりましたが、これで適正な形で必要な方の手許に届くかと思うと、慶賀の至りでございます。

しかし、なんで「国体」なんてことばを作ったんだろうねぇと最近しばしば思うのですが、吉田松陰といわゆる「国体論争」(by 橋川文三)をやらかした山県太華が、

「国体と云ふこと、宋時の書などに往々之れあり、我が邦の書には未だ見当らず。水府に於て始めて云ひ出せしことか。」

と言ったのは、まさに卓見で、宋代(特に南宋)あたりの本によく出てきます。嗚呼、南宋ねぇ、まさに「内憂外患の交(こも)ごも至る」(『宋史』406巻、列伝166「杜範」)と言われる時代だけありますわな。

「尊王攘夷」といい、「国体」といい、水戸学と申しますのは、守旧のイメージが強い割に、新しいことばを作って人心を動員するのに、まことに長けていると言えます。

遂に出ました。おめでとうございます。

遂に出ました。おめでとうございます。