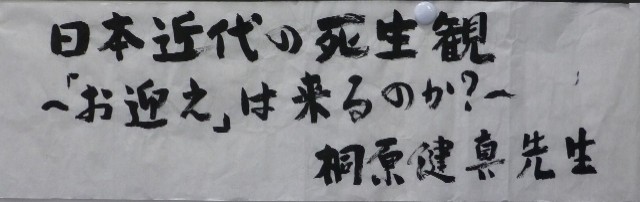

今日のお題:桐原健真「近世から近代へ:金次郎の自然観と現代」(小田原市・生涯学習センターけやきホール、二宮金次郎生誕地記念講演会開催実行委員会、2015年09月06日)

二宮金次郎没後160周年記念ということで、講演会にお呼ばれしました。

金次郎の教え活かす | 小田原 | タウンニュース

http://www.townnews.co.jp/0607/2015/09/05/298321.html

に登壇者が

と、記載されておりますが、まぁ、この2番目の人の違和感たるや尋常ではございません。何しろ、人物叢書の執筆者と総本家当主で金次郎の分厚い本を出されてる方とならんでるわけですから。まぁ、全員、東北大つながりではあるんですが。

とは言え、できうる限りのことはやりました。

とりあえず、専論ではなく、金次郎論のコミュニティから外れて話をして欲しいということでしたので、もう完全に当方の独擅場でございます。恐竜が滅亡したり、ど根性大根が出て来たりと自由自在でございます。

基本的には、「自然と決定的に対立する近代的な労働主体の思想をいち早く手に入れた金次郎」という定式に対しては、否を提示できたので、それはそれで宜しかったんではないかと。

で、一応、要旨です。

金次郎の教え活かす | 小田原 | タウンニュース

http://www.townnews.co.jp/0607/2015/09/05/298321.html

に登壇者が

| 東北大学大学院名誉教授 | 大藤修氏 |

| 金城学院大学准教授 | 桐原健真氏 |

| 二宮総本家当主 | 二宮康裕氏 |

と、記載されておりますが、まぁ、この2番目の人の違和感たるや尋常ではございません。何しろ、人物叢書の執筆者と総本家当主で金次郎の分厚い本を出されてる方とならんでるわけですから。まぁ、全員、東北大つながりではあるんですが。

とは言え、できうる限りのことはやりました。

とりあえず、専論ではなく、金次郎論のコミュニティから外れて話をして欲しいということでしたので、もう完全に当方の独擅場でございます。恐竜が滅亡したり、ど根性大根が出て来たりと自由自在でございます。

基本的には、「自然と決定的に対立する近代的な労働主体の思想をいち早く手に入れた金次郎」という定式に対しては、否を提示できたので、それはそれで宜しかったんではないかと。

で、一応、要旨です。

近世末に確立した金次郎の思想は、「報徳思想」というかたちで近代へと承け継がれた。儒学をはじめとした近世期の諸思想が、明治以降において、急激にその力を失っていったことを考えたとき、その独自性は明らかであろう。

しかしながら、福住正兄によってなされた一連の出版事業に対して、その弟子たちによって批判が加えられたという事実が象徴するように、金次郎の思想の全体像については、その後継者(を自認するひとびと)のあいだにおいても、必ずしも一致するものではなかった。こうした金次郎における思想の正当性をめぐる論争には、農業をはじめとした諸産業に立脚した日本社会を、いかに近代化するかという問題に対するおのおのの立場が現れていると言えよう。

本発表では、近代日本が金次郎の思想をいかに理解しようとしたかを論じ、かつ21世紀の今日において、どのように継承していくことができるのかについて検討していきたい。